鉄道唱歌 山陽・九州編の歌詞を、わかりやすく解説してゆきます!

英彦山・宇佐の地理や歴史などを、やさしく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

右にながめて猶ゆけば

汽車は宇佐にて止まりたり

八幡の宮に詣でこん

さらに読みやすく!

右にながめて 猶ゆけば

汽車は宇佐にて 止まりたり

八幡の宮に 詣でこん

さあ、歌ってみよう!

♪みーぎにながめて なおゆけばー

♪きしゃはうさにて とまりたりー

♪やはたのみやにー もうでこんー

小倉駅→西小倉駅→城野駅→行橋駅→宇島駅→中津駅→宇佐駅

※鉄道唱歌に関連する主要駅のみ表記

中津を出て、宇佐・別府方面へ

中津駅(大分県中津市)からは、既に大分県に入っています。

そして、ここから先は大分県の北端の

- 国東半島

の方に向かっていきます。

国東半島とは、大分県の別府市の北東にある、丸く大きく突き出た半島のことです。

国東半島については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

窓の右側に登場する、英彦山

中津駅を出て、日豊本線を南へ進んでいゆきます。

すると、窓の右側の遥か向こうには、

- 英彦山

という山がそびえ立ちます。

窓の右側。写真やや左のはるか遠くに、うっすらと英彦山が存在する(手前の山ではないので注意)(大分県)

拡大写真(不鮮明ですみません!) 中央にうっすら見えるのが、英彦山。

英彦山は、線路からはあまりにも遠い場所にあります。

そのため、晴れてないと、なかなか確認することは難しいかもしれません 。

天気が充分によい日には、

- まるで新潟県の妙高山のような、

- まるで王様の冠の形のような、

非常に神々しい英彦山の姿を眺めることができます。

妙高山(長野県側より)

新潟県の妙高山については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

かつては「彦山」という表記だった

英彦山は、元々は歌詞の通りに、

- 彦山

という表記でした。

つまり、「英」の字がついていなかったのです。

厳しい修行をする、「修験道」の山・英彦山

しかし、後述するように彦山は古くから

- 修験道

という、山にこもって修業をする習わしがありました。

また、彦山自体も「神様が宿る山」だと信じられてきました。

神様が宿る山「山岳信仰」の拠点

彦山は先述の通り、まるで王様の冠のような、神々しい形をした山です。

こうした山は、彦山のみに限らず、全国的に「神様が宿る山」と信じられてきました。

これを「山岳信仰」といいます。

こうした山の神聖性を鑑み、江戸時代になってから、イギリスの頭文字でもある「英」の文字がつけられたのでした。

そして、現在の「英彦山」という表記に変わったようです。

英彦山連邦

英彦山は、実は英彦山という単独の山ではなく、複数の山々からなる山であり、それらをまとめて「英彦山」と呼ばれます。

これらのような、まとまった山々のことを「連峰」といいます。

これらの連峰のうち、最も高い山が「南岳」という山であり、標高が約1,199mになります。

この最高峰「南岳」の標高イコール、英彦山の標高(1,199m)というわけです。

神道と仏教が混じりあった、「神仏習合」の山

先ほども軽く述べましたが、もともとここは山の形が神々しいため、まるで神様が宿る山と信じられてきました。

そして、かつて修験道と言って、

- 神道

- 仏教

という二つの宗教が混じりあった、神仏習合をした修業が行われてきたのでした。

あらゆるものに神様が宿る「アニミズム」

「山に神様が宿る」という考え方は、いわゆる日本の宗教・神道ならではの、独特な考え方です。

日本のオリジナル宗教である神道は、八百万神といって、昔からありとあらゆるものに神様が宿ると信じられてきました。

これを「アニミズム」といいます。

山もその例外ではなく、山にも神様が宿ると信じられてきたのでした。

これは「山岳信仰」といい、先ほど述べた通りです。

つまり、昔から山にこもった修行が行われてきたわけです。

いわゆる「三大彦山」の一つ

英彦山 は、いわゆる「三大彦山」の一つとされています。

もう一つは新潟県の弥彦山です。

弥彦山は標高634mであり、東京スカイツリーと同じ高さの山として知られます。

弥彦山については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

そしてもう一つは、兵庫県姫路市の雪彦山という山になります。

宇佐駅に到着

国東半島の方に向かって南へ向かって進んでいくと、列車はやがて

- 宇佐駅(大分県宇佐市)

に到着します。

ローマ字で書くと「USA」

宇佐駅の「うさ」という字は、ローマ字で書くと「USA」となります。

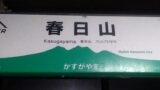

そのため、宇佐駅の駅名標はまるでアメリカ合衆国の星条旗のようなものがあります!

宇佐駅(大分県宇佐市)

私は宇佐駅で降りたら、まるでアメリカに来たような感覚に陥るため、ちょっとアメリカ関連の話題に逸れてしまいました(^^;)

すみません。

三大八幡の一つ・宇佐神宮

大分県宇佐市は、やはり宇佐神宮で有名です。

宇佐神宮は、いわゆる三大八幡の一つの神社になります。

また、奈良時代には和気清麻呂と道鏡の事件があったことで有名です。

こちらについては次回詳しく解説します。

かつて存在した、宇佐神宮への鉄道路線

かつて宇佐駅からは、宇佐神宮に参拝するための鉄道路線がありました。

これは「大分交通」というバス会社によって運営されていた路線になります。

- 豊後高田市を出て西へ進み、

- 宇佐駅を経由し(日豊本線と交差)、

- さらに、西の宇佐神宮にまで伸びていた

という鉄道路線です。

モータリゼーションにより衰退

しかしながら、全国の他地域と同様に1960年代のモータリゼーション(自動車)の普及や道路の整備などにより、

という機運が、世間的に高まっていたのでした。

大分交通も、自社で

- 宇佐駅~宇佐神宮

までの区間を、バス路線を運営していたのでした。

そのため、自社のバス路線と鉄道路線を競合させても仕方ないため、参拝のための鉄道路線は廃止となったのでした。

国東半島を一周させて、繋げるという計画も!?

また、この大分交通による鉄道路線は、国東半島を一周させて繋げる計画もあったようです。

しかし残念ながら、こちらの計画も断念されたようです。

高度経済成長期以降、自動車が普及し、鉄道が衰退

先ほども述べましたが、高度経済成長期以降に自動車が一般家庭へと普及し、車道や高速道路などが整備されていくとると、必然的に鉄道が衰退してくるのは仕方ないことなのです。

自動車は、家と目的地を「ドアツードア」で結べる上に、鉄道よりも小回りがききますから、地域によってはやはり自動車がないと不便になるという事態は、ある意味避けられないでしょう。

これは鉄道の貨物輸送の衰退にも、同じことがいえます。

鉄道への回帰「モーダルシフト」

1960年代以降は高速道路や長距離トラックの発展により、鉄道による貨物は衰退を余儀なくされてしまいました。

それに伴って廃線になった路線は、枚挙に暇(いとま)がありません。

しかし逆に、近年では「モーダルシフト」といって、環境面に負荷の少ない鉄道のメリットが見直され、鉄道への回帰の動きもなされています。

次は、宇佐神宮の話題

話がズレて申し訳ありませんが、次回は宇佐神宮の話題になります!

コメント